巨大地震や津波、大洪水は、

いつ起こっても不思議ではありません。

首都直下地麗、南海トラフ地震、富士山噴火、1000年に一度の大雨による洪水・土砂災害。自然災害は激甚化し、企業経営に深刻なリスクをもたらしています。企業にとって、防災はコストではなく経営の責任です。従業員の命と会社を守るため、今こそ実効性ある防災計画の策定と見直しが求められています。

グローバル経済の進展により、サプライチェーンはますます複雑・高度化しています。そのため、企業の事業中断は、自社の存続にかかわる問題ばかりではなく、お客様への製品・サービスの供給責任を果たせなくなると産業界や社会インフラにも深別な響を与えることになります。BCP策定の取組は、供給責任を果たし、企業の存続と社会経済の安定を守る経営の要なのです。

BCPは計画を作るだけでは不十分です。社員への周知、訓練による実践、定着と改善を重ねることで初めて機能するようになります。これらを経営活動の一部として継続的に取り組むBCMこそが、いざという時に企業と社会を守る力となります。

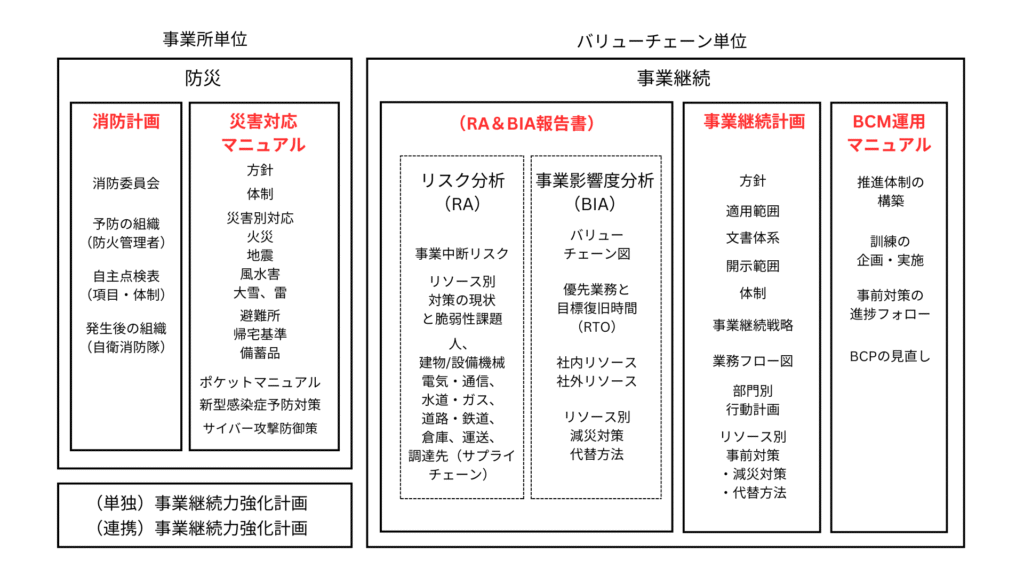

自然災害はロケーションリスクであり、企業は事業所ごとに災害対応マニュアルを整備すべきです。地震・洪水などに備え、避難計画、帰宅困難者対策、水・食糧の備蓄も不可欠。従業員の安全と事業継続のため、地域特性に応じた具体的な対策が求められます。

BCPは災害対応マニュアルと異なり、事業のバリューチェーン単位で策定します。業務の優先順位を明確にし、供給責任を果たすための事前対策と発災後の対応戦略を構築。リソース被害への対応を含めることで、あらゆる事象に対応可能なオールハザード型計画となります。

BCPは計画書の作成だけでは不十分です。BCM推進委員会を設置し、定期会議・訓練・社内周知を通じて関係者を巻き込み、残課題と責任者・期限を明確にした実施計画を策定します。その後も進捗管理を継続することで、企業のレジリエンスを高めます。